イベント情報

子ども料理科学教室

第8回 豆や卵がカラダに変わる!? ~たくさんの顔を持つタンパク質の不思議~

| 日時 | 2015年10月18日(日) 10:00~12:00 |

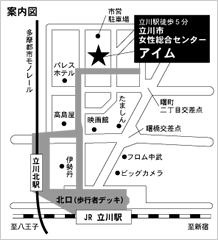

| 場所 | 女性総合センター アイム料理実習室 東京都立川市曙町2-36-2 (JR立川駅北口徒歩5分) |

| 対象 | 小学4年~中学3年生(小学3年以下と高校生は応相談) |

| 参加費 | 子ども 500円 ※いずれも会場でお支払ください |

| 持ち物 | エプロン、三角巾(バンダナやキャップ)、タオル(ハンカチ)、筆記用具 |

| 主催 | NPO法人市民科学研究室 http://www.shiminkagaku.org/ NPO法人ポラン広場東京 |

| 申込み | 案内チラシ配布の店舗、ポラン広場の宅配窓口、またはポラン広場東京事務局に以下の事項を添えてお申込みください 参加者氏名(ふりがな)/学年・年齢/保護者氏名(ふりがな/参観の有無)/住所/TEL/mail ※お知らせいただいた個人情報は、厳重に管理し、当プログラムに関係する手続きのみに使用します |

| 問合せ | NPO法人ポラン広場東京 事務局 (担当:佐藤) 〒198-0052 東京都青梅市長淵 4-393-11 |

豆や卵がカラダに変わる? ~たくさんの顔を持つタンパク質の不思議~

炭水化物、脂質とならぶ三大栄養素のひとつ、タンパク質について理解しよう!

豆腐作りを通してタンパク質について学んでいきます。できた豆腐で豆腐ハンバーグも作りました

タンパク質って何だろう?

「昨日の夕食は何を食べたかな?」という先生の質問に、参加した子どもたちから次々と声があがりました

ごはん、お味噌汁、メンチカツ、さんまや鍋など様々な夕飯のメニューがホワイトボードに書き出されると、続けて「この中でタンパク質を含む食べ物はどれかな?」

この質問には子どもたちは少し自信がない様子。「味噌汁かな?」「ごはん?」「お豆腐じゃない?」

先生がタンパク質を含む食べ物に丸印をつけました

お味噌やお豆腐、豆類、肉や魚など、毎日の食事の中にタンパク質を含む食べ物が多いということが分かりました

私たちの身体を作るタンパク質

私たちの体は何でできていると思いますか?なんと体の半分以上は水分でできています。その次に多いのがタンパク質と脂質です。筋肉・内臓・血液・皮膚・髪の毛など私たちの体のいろいろな部分がタンパク質でできています。タンパク質が不足すると、疲れやすくなったり、髪の毛がパサパサになったりします

からだを作るタンパク質。そのタンパク質はアミノ酸が集まってできています。食べ物の中に含まれているタンパク質は、体の中で消化されて、一度アミノ酸に分解されます。そして血液を作るのに必要なタンパク質、髪の毛を作るのに必要なタンパク質、というように使われる体の場所によって、分解されたアミノ酸を元にいろいろな種類のタンパク質が作られます。このように、体は毎日新しく作り変えられ生まれ変わっているのです

図を使った説明で、私たちの体のいろんなところにタンパク質が関わっていることを学びました

タンパク質の性質を理解しよう

【実験1】

・ゼラチンを使って作ったゼリー

・寒天を使って作ったゼリー

2種類のゼリーが入ったコップが用意されました

ゼラチンは動物の皮膚や骨に含まれるコラーゲンからできています。コラーゲンとは人で説明すると骨折などを起こさないよう骨を丈夫にしたり、皮膚の弾力や強さを保つのに役にたっているものです

では寒天は何からできているでしょう?子どもたちには少し難しい質問なので、お母さんたちが答えてくれました。寒天は天草という海藻から作られています

それぞれのゼリーの上にパイナップルを乗せると…

ゼラチンのゼリーの方に変化が表れました。パイナップルを乗せた部分がだんだん溶けてきたのです。なぜでしょう?

パイナップルにはタンパク質を分解する消化酵素が含まれています。動物のタンパク質から作られたゼラチンはこの消化酵素の働きで溶けてしまったのですね。この消化酵素は私たちの唾液や胃酸の中にもあります。私たちが食べたタンパク質は、そのままでは栄養がとれません。この消化酵素が分解してくれて栄養がとれるようになるんですね

私たちの唾液や胃酸に含まれる消化酵素、実はこれもタンパク質からできているのです

家で豆腐を作ってみよう

【実験2】

タンパク質を多く含む食べ物は、卵・豆腐・豆・肉・牛乳などです。その中で今回は、豆に注目します。大豆や金時豆、黒豆といった豆はタンパク質の他にもミネラルやビタミンも豊富に含む栄養豊富な食べ物です

豆乳に魔法の液体を入れると…何ができるかな?

豆乳に透明の液体を入れてスプーンでかき混ぜていると、少し固まってとろとろに変化してきました。ラップをしてレンジで1分温めると…豆腐の出来上がり!

魔法の液体の正体は何でしょう?

「にがり」です。難しい問題ですが、なんと「にがり」の主成分「塩化マグネシウム」まで知っている子がいました!この塩化マグネシウムと大豆のタンパク質が反応して固まる性質を利用したのが豆腐です

「にがり」です。難しい問題ですが、なんと「にがり」の主成分「塩化マグネシウム」まで知っている子がいました!この塩化マグネシウムと大豆のタンパク質が反応して固まる性質を利用したのが豆腐です

できたての豆腐を触ってちゃんと固まっているか確認すると、「わぁプルプルだね」

試食してみると、あちこちから「美味しい!」の声が聞こえてきました

タンパク質に熱を加えるとどうなるの? 温泉たまごを作ってみる

【実験3】

鍋に1Lのお湯を沸かす。鍋を火から下ろし、200mlの水を加え、卵を入れてフタをして12分待ちます。お湯から出して3分たったら出来上がり

温泉たまごは、卵白と卵黄の固まる温度の違いを利用したものです。固まる温度が違うのは、卵白と卵黄に含まれるタンパク質が違うからです

少し固めの仕上がりになってしまったので、うまく割れずに親御さんにフォローしてもらう場面も

牛乳に酢を入れるとどうなるの?

【実験4】

コップに入れた牛乳に酢を入れてかき混ぜていくと…

子どもたちの感想は

「(かき回す手の感触が)重くなった」

「量が減った気がする」

「ツブツブがでてきた」

お酢は酢酸(さくさん)という強い酸。タンパク質に酸を加えると固まる性質があります

この性質を利用した食品がカッテージチーズです。講師が事前に作ったチーズをみんなで試食しました

豆腐ハンバーグを作ってみよう

[作り方]

[作り方]

- 玉ねぎを炒める

- 豆腐にパン粉を入れて、練る

- 肉と卵と塩コショウとナツメグを加えて粘りが出るまでよく混ぜる

- 玉ねぎを加えて混ぜる

- 空気を抜きながら形をつくる

- 真ん中をへこませて焼く

さきほど作った豆腐を使用して、丁寧に練る子どもたち

それぞれ思い思いの形に成型しました。空気を抜く作業の途中で勢い余ってタネを落としてしまった子もいましたが、どの班も上手に焼きあがりました

豆腐作りから始めたハンバーグ。みんなで美味しくいただきました

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

講師紹介 上田 昌文(うえだ あきふみ)氏

市民科学研究室 代表理事

市民研は暮らしの中にある科学技術“リビングサイエンス”(=生活を基点にした科学技術)という概念を手がかりに、様々な角度から「生活者にとってよりよい科学技術とは」を考え、そのアイデアを実現していこうとしています。子ども料理科学教室は、市民科学研究室が開発した科学実験と料理の技の習得を結びつける、実験しながら料理を作ることで「なぜこの調理法でうまくいくのか」を五感で探求できる新しい食育プログラムです