イベント情報

子ども料理科学教室

第1回 土鍋でお米をおいしく炊く秘訣

| 日時 | 2015年04月26日(日) 10:00~16:00 |

| 内容 | 10:00~12:00 [第一部] 料理科学教室 12:30~13:30 [休憩] 14:00~16:00 [第二部] お話会 |

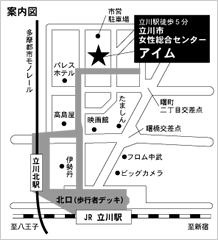

| 場所 | 女性総合センター アイム料理実習室 東京都立川市曙町2-36-2 (JR立川駅北口徒歩5分) |

| 対象 | [第一部] 小学4年~中学3年生(小学3年以下と高校生は応相談。保護者の参加は可) [第二部] お話会は保護者に限らずどなたでも(お話会のみの参加も可) |

| 参加費 | [第一部] 子ども 500円(全10回一括 4,500円) [昼食費] 300円(希望者) [第二部] 大人 500円(子ども無料) ※いずれも会場でお支払ください |

| 持ち物 | エプロン、三角巾(バンダナやキャップ)、タオル(ハンカチ)、筆記用具 |

| 主催 | NPO法人市民科学研究室 http://www.shiminkagaku.org/ NPO法人ポラン広場東京 |

| 申込み | 案内チラシ配布の店舗、ポラン広場の宅配窓口、またはポラン広場東京事務局に以下の事項を添えてお申込みください 参加者氏名(ふりがな)/学年・年齢/保護者氏名(ふりがな/参観の有無)/住所/TEL/mail ※お知らせいただいた個人情報は、厳重に管理し、当プログラムに関係する手続きのみに使用します |

| 問合せ | NPO法人ポラン広場東京 事務局 (担当:佐藤) 〒198-0052 東京都青梅市長淵 4-393-11 |

炊飯器の中ではどんなことが起こっているの?

第1回のテーマは「土鍋で美味しくご飯を炊く秘訣」。私たちが毎日のように食べているお米。実は土鍋を使って、ともてふっくらと美味しく炊きあげることができます。その方法を、いろいろな実験を通して学びました

市民科学研究室(市民研)の上田先生の指導の下、子供たちは3~4人の班に分かれ実験を開始。各グループにはそれぞれ講師がついて実験をサポートしました

ビーカーを使ってご飯を炊き上げ、水の量・加熱法による違いを比較

まずは1リットルのビーカーを使い、各班水分量を変えて炊く実験です。米1に対して水0.8/1.2/1.8の3パターン。補助の先生がタイマーで測りながら時間ごとに温度を計測して記録します。目の前でグツグツを煮えて対流や沸騰がおこりはじめると食い入るように観察する子どもたち。炊き上がった米を試食して水加減が多かった班の子が、それでも自分の班が炊いたご飯がイチバン美味しい!と手をあげ、上田先生に「おかゆタイプのご飯が好きな人もいるよね」と言われるほほえましい場面もありました

吸水時間による米の重量変化を比較

こちらも各班で分担してそれぞれお米に対する吸水時間0分/1分/10分/15分/20分/25分/30分/45分/60分と異なった時間で水を吸わせ、重さを量ったり、米をカッターで切って虫眼鏡などで断面を見たり。最初の5分でぐんと水を吸い太って重くなったお米はその後は緩やかに吸水していくこと、切ったお米の断面は周りから水を吸って中心に芯があることなどを観察しました。植物としての米についても先生からスライドを使った説明がありました。そしていよいよ土鍋でお米を炊いていきます

土鍋でお米を炊く

実際土鍋でお米を炊く実験では、米:水が1:1.1/1:1.2と分かれて炊いてみます。お米の研ぎ方は聞いて実践済み。強火で沸騰後、弱火へと火加減を変え、火を止めた段階で蒸らす前にまず試食。一口ずつ試食したら再度蓋をして蒸らします。蒸らした後も試食をして前後の違いを確認しました。子どもたちが実験をしている傍らでは、ボランティアスタッフが小松菜と油揚げのお味噌汁や漬物、おむすびの具となる梅かつお等を準備してくれていて昼食の準備はバッチリです。そして、おいしい吸水状態、火加減を理解した上で、父兄と一緒におにぎりにして食べました

次回の「子ども料理科学教室」は「野菜の甘さを生かしたクッキーづくり」。5月17日、同会場にて行われます。皆さんのご参加、お待ちしています

講師紹介 上田 昌文(うえだ あきふみ)氏

市民科学研究室 代表理事

市民研は暮らしの中にある科学技術“リビングサイエンス”(=生活を基点にした科学技術)という概念を手がかりに、様々な角度から「生活者にとってよりよい科学技術とは」を考え、そのアイデアを実現していこうとしています。子ども料理科学教室は、市民科学研究室が開発した科学実験と料理の技の習得を結びつける、実験しながら料理を作ることで「なぜこの調理法でうまくいくのか」を五感で探求できる新しい食育プログラムです