イベント情報

子ども料理科学教室

第7回 ダシの秘密をさぐる 「ダシ」ってなぁに? 「うま味」って…?

| 日時 | 2015年09月21日(月・祝) 10:00~12:00 |

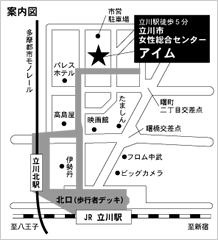

| 場所 | 女性総合センター アイム料理実習室 東京都立川市曙町2-36-2 (JR立川駅北口徒歩5分) |

| 対象 | 小学4年~中学3年生(小学3年以下と高校生は応相談) |

| 参加費 | 子ども 500円 ※いずれも会場でお支払ください |

| 持ち物 | エプロン、三角巾(バンダナやキャップ)、タオル(ハンカチ)、筆記用具 |

| 主催 | NPO法人市民科学研究室 http://www.shiminkagaku.org/ NPO法人ポラン広場東京 |

| 申込み | 案内チラシ配布の店舗、ポラン広場の宅配窓口、またはポラン広場東京事務局に以下の事項を添えてお申込みください 参加者氏名(ふりがな)/学年・年齢/保護者氏名(ふりがな/参観の有無)/住所/TEL/mail ※お知らせいただいた個人情報は、厳重に管理し、当プログラムに関係する手続きのみに使用します |

| 問合せ | NPO法人ポラン広場東京 事務局 (担当:佐藤) 〒198-0052 東京都青梅市長淵 4-393-11 |

「おいしさ」ってなんでしょう?

「みなさんは、どんなものをおいしいと思いますか?」「おいしいものってどんな味ですか?」

甘味・塩味・酸味・苦味の4つの基本の味を探りながらダシや旨味について学びます

和食の基本とも言うべき「ダシ」について知る

今回は、「ダシ」をテーマに据えて、旨味成分の秘密を探りました

「今日の朝ごはんは何を食べましたか?」今回は先生のこんな質問からスタート

参加した子どもたちの朝ごはんは洋食がほとんどでしたが、和食にダシの存在が大きいという話へ。そして、用意された3種類のお椀の汁を味見しました。お椀の中には塩のみ、塩+ダシ、ダシのみ、と3種類の汁が入っていて、スポイトを使って、利き酒ならぬ利き汁をすることで「ダシ」を実感したのです

「ダシ」にはどんな種類があるの?

「ダシ」にはどんな種類があるの?

次にクイズが出題されました。ダシの種類。鰹節、煮干、椎茸、昆布ダシ、鶏がらなどの答えが返ってきました。その中から昆布、鰹節、椎茸、煮干の4種類をピックアップ。再び、利き汁です。今度は5種類のお椀が用意されました。「香りを感じてください」との先生の言葉を受けて次々と味見。今度の中身は昆布、鰹節、椎茸、そして煮干がはらわたをとったものとそうでないものの2種類のダシが入っています。子どもたちも、昆布、椎茸、鰹節は難なく正解。煮干は少し難しかったようでした。ただ、どれがいいかは好みなので、その好みに応じて最後に雑炊を作ることになりました

なぜ海は昆布ダシの味がしないのか?

次にまたクイズ。「どうして海は昆布ダシの味がしないのか?」旨味成分は昆布が生きる上で重要で、細胞膜によって外に出ないように保護されている。ダシの素が乾燥されたり焙られたりしてできるのは、細胞膜を壊すためだという解説。そして、どのくらい時間をかければダシが出てるのかを、鰹節を使って実験。また利き汁をしました。今度は500mlの水を沸騰させ、鰹節を入れる量を40g、30g、20g、10g、5gの班に分かれてダシ汁を作り、それぞれを味見。20gが一番人気でしたが、30g、40gが美味しいという人も。ダシの素は多いからいいというわけではなく、好みの問題も大きいといことを理解しました

ダシを使った美味しい雑炊作り

勉強した結果を踏まえての雑炊作り。まず、班のみんなで話し合って、何のダシで雑炊を作るか決めます。鰹節のみの班もあれば、高級昆布を使った班もあり。今まで味見した全種類のダシを合わせた強者揃いの班もありました。見学に来ていた保護者もどんな結果になるのか興味しんしんで積極的に味見に参加しました。子どもだけでなく保護者も一緒に楽しく学んだ1日でした

講師紹介 上田 昌文(うえだ あきふみ)氏

市民科学研究室 代表理事

市民研は暮らしの中にある科学技術“リビングサイエンス”(=生活を基点にした科学技術)という概念を手がかりに、様々な角度から「生活者にとってよりよい科学技術とは」を考え、そのアイデアを実現していこうとしています。子ども料理科学教室は、市民科学研究室が開発した科学実験と料理の技の習得を結びつける、実験しながら料理を作ることで「なぜこの調理法でうまくいくのか」を五感で探求できる新しい食育プログラムです