オーガニック&ナチュラル ポラン広場東京の集い2017 報告集

開会によせて

NPO 法人ポラン広場東京 代表 神足 義博

昨年5月のNPO ポラン広場東京第8回通常総会の討議「Organic & Natural の達成に向けて」でこういうお話をしました

「2000年から始まった有機JAS 認証制度で「オーガニック」の社会的な認知が進み、特に都市部ではさまざまな有機食品が流通・販売・消費されるようになってきた。このように「オーガニック」が社会に一般化してきているなかで、消費者はもちろん生産・流通・販売者には真にオーガニックの意味が理解されているか、ということが気がかりである」

「有機農業とは、身土不二・地産地消の循環形態・様式の農業であり、生産はもとより消費も含めて地域の中で完結することが一つの理想であり、化石エネルギー依存を克服する社会全体の動きとも連動する必要がある。しかし現状では海外からの輸入有機食品や高度加工の有機食品、経済合理主義に基づいた産業生産物としての有機食品などが多く流通され、真のオーガニックという観点から考えると矛盾や解決課題が多くあるのではないか」

「ポランでは持続可能な地域社会と自然環境に適応した暮らしの実現をめざしてこれからも積極的に有機農業有機農法・自然農法に取り組み、それを「Organic & Natural」と表現していきたい」

本日お話しいただく西村先生は京都大学の学生の時からずっと愚直を貫き有機農業を専門に研究をされてきた方ですが、2015年に『西村和雄の有機農業原論』(七つ森書館)を書かれました。そのなかで「JAS 有機のマークがついた多くの野菜が、慣行栽培の考えと慣行栽培で使用している資材を天然物に置き換えただけのいってみれば準有機であり真の有機ではない」とはっきりと示されており、「今後もっと投与する量を減らした、あるいは植物そのものが循環するかたちの自然農法に移行すべきである」とも言い切っておられます

_/_/_/ [メール始まり] _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

[2016/07/07 神足より西村さんへのメール]

西村和雄様

ご著書『西村和雄の有機農業原論』が上梓され拝読できたことを大変ありがたく思っています

大変にありがたかった理由を以下に記します

70年代後半より百姓と共働して、有機農業をめざし「準有機農産物」の流通販売を展開してきました

当時、有機農業に取り組んだ産物の産直出口としての流通販売が必要とされていました

また、都市の消費生活者にもそのもとがあきらかな野菜などが求められていました

この仕事を進めるうち1985年頃に、わたしはおおきな壁に突きあたりました

日本では真の「有機農業」は進まない・できないかもしれない……というおおきな壁です

当時、関係し共働する百姓は「有機農業」の理解を深く掘りさげられなかったのです

慣行農業から自称「有機農業」に転換したひとには、その理解に限界がありました(なぜに限界なのかは後にわかってくるのですが……)

当時優れた・別格の方々はもちろんいました千葉・三芳村の農家を指導された露木祐喜夫氏、島根・木次町の酪農「木次乳業」の佐藤忠吉氏などなど、そのほかにも日本有機農業研究会に名を連ねる方々(西村さんは日本有機農業研究会は??ですが)

壁を超えるために80年代後半から90年代初頭まで、主に米国そして英仏独伊のオーガニック農園を訪問し視察を重ねました。米国の有機認証の仕組みと実践も知り、それを参照してポラン広場の有機農産物自主ガイドラインをこさえました。これらのことから90年前半には、ポランに関わる皆の合意で「有機農産物の社会化」展開に移行できました

2000年以降の国が定める有機認証制度にも「有機農産物の社会化」という観点からそれを遵守しました。(しかしまさかJAS で・農林規格で、ことを進めるとは思いもしませんでしたが)数年は様子をみることにして、その先はその時にと考えて [……] そのうちに、3.11 をむかえました

東日本大震災とそれにともなう原発震災から3年を経て2014年、今の世界から前に進む方向が見えてきました

方向付けに参照したのは朝日新聞朝刊(東京版

2015年05月19日)15面オピニオン1(インタビュー)「歴史の巨大な曲がり角 社会学者・見田宗介さん」です。以下に抜粋 (一部リライト) します

=================[抜粋始まり]===

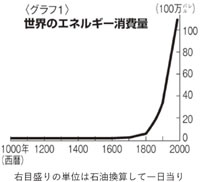

1970年頃までは「歴史は加速度的に進化していく」というのが自明だったし、それには根拠もあった。〈グラフ1〉のように世界のエネルギー消費量は近代以降、爆発的な勢いで増えていますが、こんな成長が永久に続くわけがない。歴史が進化し続けるままだといずれ人類は破滅します

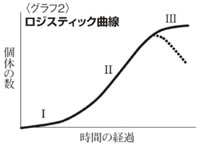

生物を生存に適した環境に放つと、ある時点から〈グラフ2〉のように爆発的に増殖しますが、環境の限界に近づくとスローダウンして、安定した平衡状態に達する。「ロジスティック曲線」と呼ばれるものですが、これは生物がうまく適応できた場合のことです

限界に達した後も環境資源を食い尽くし、〈グラフ2〉の点線のように衰退し、滅亡する愚かな生物も少なくない。地球という有限な環境に生きる人類も、ロジスティック曲線からは免れられません

グラフ2の実線:生物学者がロジスティック曲線と呼ぶS字型の曲線。これは成功した生物種である。グラフ2の点線:ある種の生物種は繁栄の頂点後に滅亡にいたる。これを「修正ロジスティック曲線」という。再生不可能な環境条件を過剰に消費してしまったおろかな生物種である

グラフ2の実線:生物学者がロジスティック曲線と呼ぶS字型の曲線。これは成功した生物種である。グラフ2の点線:ある種の生物種は繁栄の頂点後に滅亡にいたる。これを「修正ロジスティック曲線」という。再生不可能な環境条件を過剰に消費してしまったおろかな生物種である

哺乳類などの大型動物はもっと複雑な経過を辿るが、基本の原則を免れることはできない。地球という有限な環境下の人間という生物種もまた、このロジスティック曲線を免れることはできない。この曲線は微分方程式として定式化される。これは比喩ではなく、現実の構造である

歴史の減速は、人類が爆発的な成長期から安定期へと向かいつつあることの表れであると、僕はそう考えています。60年代の危機的な問題は「人口爆発」でしたが、今や欧州や東アジアでは少子化が問題となっている。世界全体の人口は今も増えているが、増加のスピード自体は70年ごろを境に急激に低下しています。これも爆発期から安定期に向かいつつあることの証しでしょう

今後も経済成長が続いて欲しいと考える人が大多数ではないか? ということに対して、社会の閉塞感が強まる中、人々が成長を望むのは当然です。だけど成長の限界は必ず来るし、ほんとうはすでに来ているという理論もあります。現代の社会は、限界を過ぎても無理やり成長を続けようとする力と、持続可能な安定へと軟着陸しようとする力とのせめぎ合いとして理解できます

その典型例が原発の問題です。原発のような破滅的リスクを伴う技術をやめられないのは、限界に達している成長を無理やり続行しようとするからです

社会学者のウルリッヒ・ベックは、原発事故や地球温暖化など、人間の手に負えない危機に翻弄される社会を「リスク社会」と呼んでいます。ベックは、リスク社会を現代の宿命であるかのように論じました。だけど、リスク社会を乗り越える方法はある。それは、人間の歴史が安定期に向かいつつあることを直視し、われわれの価値観と社会のシステムを、そのような方向に転回することです

決して原始に帰るのではない。近代の成果を十分に踏まえた上で、高められた地平を安定して持続する「高原 (プラトー)」というコンセプトです

人々が成長をあきらめた社会に暮らしたいと思うでしょうか。消費を我慢して節約に励む生活を強いられるのでは? ということに対して、私たちが成長しない社会に暗いイメージしか持てないのは、「成長=最高」という近代の価値観に囚われ過ぎているからです

一例を挙げれば、終戦時に僕は7歳でしたが、当時はみんな「日本が降伏したら地獄だ」と思っていた。だけど、現実には戦争中よりはるかに明るい自由な社会が来た。戦時中というのは、究極の恐ろしいリスク社会です。戦争をやめればそこから解放されるのに、やめることを何より恐れていた。一つの社会の内部にいると想像力が限定され、別の可能性に思いが至らないのです。自然との無理な戦争を早く終結させれば、リスク社会は脱却できます

では、成長しない社会にはどんな明るい可能性が待っているのか、ということに対して、生きる歓びは、必ずしも大量の自然破壊も他者からの収奪も必要としない。禁欲ではなく、感受性の解放という方向です。近代社会は「未来の成長のために現在の生を手段化し、犠牲にする」という生き方を人々に強いてきました。成長至上主義から脱して初めて、人は「現在」という時間がいかに充実し、輝きに満ちているかを実感できるのではないか

「言うは易(やす)く、行うは難し」という言葉を思い出すが、その通りです。人類の歴史の巨大な曲がり角を、私たちは生きているのですから

紀元前6世紀から紀元1世紀にかけて、古代ギリシャでの「最初の哲学」と、仏教、儒教、キリスト教などの世界宗教が相次いで出現しています。この時代、貨幣経済による交易と都市化が進み、村落共同体の有限な空間に生きていた人々が、世界の無限の広がりを初めて実感した。その衝撃に直面した人間が、生きることのより普遍的な根拠を求め、哲学や世界宗教が生み出されたと考えています。近代に至る文明の始動期です

今、私たちは、人間の生きる世界が地球という有限な空間と時間に限られているという真実に、再び直面しています。この現実を直視し、人間の歴史の第二の曲がり角をのりきるため、生きる価値観と社会のシステムを確立するという仕事は、700年とは言いませんが、100年ぐらいはかかると思います。けれどもそれは、新しい高原の見晴らしを切り開くという、わくわくする宿題であると思います

=================[抜粋終り]===

「新しい高原の見晴らしを切り開く。決して原始に帰るのではない。近代の成果を十分に踏まえた上で、高められた地平を安定して持続する「高原(プラトー)」というコンセプトです」

ここから、Organic & Natural /有機「農」と自然「農」をより確かなものにしつつ進むという方向付けです。今できることは、そして未来に継続するには、万物の連環のなかで生活をし続けることです

先生の表現をお借りすれば「生活のあり方としての有機農業が糸口に」なると実行し続けることです

このように思案しているとき、「有機農業の定義の試案」と「有機農業を分類する」を読み、明確な指針となり、たいへんにありがたく思ったのです。この後はお会いした時にお話ができたらよいと思っています

_/_/_/ [メール終り] _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

このメールの後に西村先生と相談しまして、今日の日に生産者と製造者、そして生活に利用する方々一同が集まって討論しようではないかということになったわけです

今日の集りは題して「はじめるディープオーガニック ポラン広場東京の集い2017」です。これから西村先生にお話していただきますが、有機農業原論以降に進めておられる内容 (今年中には2冊の本「有機農業から見た農地の生態学」「有機農業の土壌学」で真っ向から土壌肥料学に挑戦とのこと)も交えて、これまでの有機農業を実践されている例などを話されると思います。これから基調講演をうかがって、後半の第2部では今後の具体的な内容にふれて、各論をこさえようということです。生産・製造、あるいは種苗をどのようにするとか、田畑園地で使う器具をどのように考えるか、など。今日をスタートにして、1年・2年と進めたいと思っています

ここで有機農業の現状を数字で確認しておきましょう

- 各国の有機農業の面積割合

- (2011-13年):イタリア10.3%、ドイツ6.4%、フランス4%、イギリス4%、米国0.6%、韓国1%、中国0.4%、日本は0.2%

- 国内の有機栽培面積

- (2016年):国内の耕地面積452万haのうち1万ha (0.22%)

- 国内の有機農業者数

- (2010年):国内の全農家数250万戸のうち4000件 (0.2%)

- 国内の年齢構成比率

- (2010年):農業全体では60歳以上74%、60歳未満21%、40歳未満5%

有機農業では60歳以上53 %、60歳未満38%、40歳未満9%

有機農業従事者の方が有意に若く、農業全体での平均年齢66歳に対して有機農業では59歳

次に、国内の有機JAS農産物の取扱い数量は年間でどのくらいだと思いますか?

- 国内の有機農産物率

- (2015年):国内総生産量約2500万のうち6万(0.24%)

内訳は、野菜0.36% / 果実0.08% / 米0.10% / 麦0.09% / 大豆0.49% / 緑茶3.41% / その他1.61%

有機農産物比率は2001年では0.10%でしたから、倍増したというのでしょうか!?

有機農業というものがどういうふうに定められているかということです。西村先生の本では、日本には有機農業の定義はないとはっきりと示されていますが……

日本有機農業研究会発足時(1971年)の目的に記載されているのは「環境破壊を伴わず、知力を維持培養しつつ健康的で味のよい食物を生産する農法を探求し、その確立に資すること」

それに対して、その時の日本有機農業研究会代表は、後々ですが、このようにコメントされています

「有機農業を簡単に定義付けするのはできにくい。というのは、私たちは単純に農業技術の問題としてではなく、農業の哲学ともいうべき次元からの発想で農法の改革を唱えた。その目標とする技術体系を有機農業とか有機農法とよんだ」

そしてそのあと17年後の1988年、同研究会は定義を定めました。それは国が有機JASを定めたのと同じ背景・要因からです。(1)80年代に義づけがあいまいなままに有機農産物として市場に多くったことから出回ったことから混乱が生じ、(2)人々の有機農業への信頼を損ない、(3)より高い目標に向かって努力している生産者の意欲を減退する恐れがあるとして、有機農業の定義を定めたわけです

「有機農産物とは、生産から消費までの過程を通じて化学肥料、農薬等の人工的な化学物質や生物薬剤、放射性物質などをまったく使用せず、その地域の資源を出来るだけ活用し、自然が本来有する生産力を尊重した方法で生産されたものをいう」(さらに10年後の1998年、この定義には遺伝子組換え作物の原則使用禁止が加えられ、「……放射性物質、遺伝子組換え種子および生産物等をまったく使用せず……」という文言が加えられました、これが日本有機農業研究会の定義です

一方、国の定めは「有機農業とは、化学的合成肥料、農薬を使用せず、ならびに遺伝子組み換え技術をしないことを基本とし、農業生産に由来する環境負荷をできる限り低減した農業生産の方法を用いて行う農業をいう」

有機農業推進法(2006年)の定義も同様に「有機農業とは、化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと並びに遺伝子組換え技術を利用しないことを基本として、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した農業生産の方法を用いて行われる農業をいう」

生産者はこの考えに基づいた制度で、有機講習会を受講するなどの準備をして、認定申請書類を作成・提出し、第三者機関である登録認定機関の書類審査と実地検査と判定のプロセスを経て「有機認定事業者(農業者)」に認定登録され、そこからの生産物は有機JASマーク添付で取扱いされます。また、一度認定されてもおよそ1年1回の年次調査を受けなければ認定事業者として継続することができません

このプロセスには技術上の指導・案内はありません。生産者が自ら考え、働きをするわけです。使用資材は有機農産物の日本農林規格「有機農産物の生産の方法についての基準」を読み解き、使用禁止農薬・資材以外であれば使ってもよいとそれぞれの自助努力とされているのです

西村先生は、これらの有機農業の定義を批判し、有機農業の認識を深めようと言われます。今後もっと具体的に現状の有機農業の水準を上げていくためには、有機農業の本質を問うことがたいせつです。そして本質は定義で示され、「有機農業とはなにか?」という問いへの答えとなるものでなくてはなりません。本来ならば新しい考えの定義は、それらを提唱した者によってなされなければならないはずですが、これまで不十分だったといえます

2000年に施行された有機JASは有機農業の社会化には役に立っています。ですから消費者の方もわかりやすくなったのではないかと思います。ですがそこには、生産面で欠けている大きな問題があります。それを生産者だけではなく、製造者も流通者も、それから消費する方々も含めて、一緒になって、こういうことができる、こういうことをするべきだ、というふうにこれからの未来を歩みたいと考えています

それではこれから西村先生にお話をしていただきます